【施工管理】ベンダーを介さずとも自社でアプリのカスタマイズが可能になり、対応完了までの待機時間と経費も削減

株式会社キャンディルテクト

解体工事建築工事 建築設計リフォーム

誰もが知るファッションビルや百貨店をはじめ、商業施設に向けた建築サービスを提供する株式会社キャンディルテクト。店舗の内装工事から開業後のメンテナンス、さらには北欧発大手インテリア会社の家具組み立てサービスまで、幅広い事業を手掛けています。

なかでも「KANNAプロジェクト」と「KANNAレポート」を導入しているのは、店舗運営には切っても切り離せない、内装メンテナンスに従事する事業部。導入の背景にあった課題と解決について、「KANNA」を導入活用している事業推進部 特販営業課長 染谷亮二郎様にお話を伺いました。

KANNAを導入した目的

施工管理に関わるツールを一元化し、情報共有の円滑化・効率化を図りたい

KANNAを導入する前の課題

(1)運用する管理ツールが複数にわたり、情報共有が煩雑化していた

(2)書類のフォーマットを変更するたびにベンダーを介して変更設定する必要があり、費用と待機時間が生じていた

KANNAを導入した効果

(1)「KANNAプロジェクト」と「KANNAレポート」の連携により、以前は別々に運用していた進捗共有・案件管理・書類の作成や図面・画像資料の管理が一元化できた

(2)Excelで作成したフォーマットをアプリに移管できる「KANNAレポート」により、ベンダーの対応を待つことなく、自社内で柔軟に書類のカスタマイズが可能になった

お話を伺った方

株式会社キャンディルテクト

事業推進部 特販営業課長 染谷 亮二郎様

ツールを一元化し、全国各地にわたる数多の案件管理を円滑化

—— はじめに、株式会社キャンディルテクトの事業内容、業務内容をお教えください。

染谷様:私たちキャンディルテクトは東証スタンダード上場の株式会社キャンディルのグループ会社、商業施設に向けた建築サービスを提供しております。主には店舗の内装工事・原状回復工事・解体工事、それらに付随するメンテナンス業務、オフィス・ホテル家具の搬入設置作業、建材揚重、現場管理者の人材派遣なども行っています。有名百貨店や国内の大手インテリアメーカー、外資系コーヒーショップなどの店舗も我々が携わらせていただいています。

ほかにも特徴的な取り組みとして、全国規模で事業展開をされている北欧発の大手インテリア会社と提携を結び、お客様のご自宅に伺って家具の組み立てを行うサービスを請け負っています。弊社の強みは国内主要都市8カ所に設けた事業所を軸とする、全国網でのサービス提供。この組み立てサービスも全国区での展開です。

先述したように、私たちは建築関連事業に幅広く従事するキャンディルグループの一員でもあります。私たちキャンディルテクトが商業施設に向けた建築サービスを得意とするように、グループ会社のそれぞれが専門性を持ち、その特性を互いに連携・共有できることも弊社の大きな強みです。

—— では、どちらの事業に「KANNA」を導入され、その背景にはどんな課題があったのでしょう?

染谷様:内装施工後のメンテナンスを主な業務とする、事業推進部 特販営業課に「KANNA」を導入しています。内装工事が完了し、店舗が営業を開始された後にも、照明の取り替えや水回りの修繕といったメンテナンスは不可欠です。弊社が内装工事を担当した店舗のメンテナンスを一手に引き受けている形のため、この業務は案件数の多さが特徴です。

また、新規店舗の施工であれば、ある程度のまとまった工事期間が設定されるのに対し、メンテナンスの場合、多くが1日未満の小工事。店舗閉店後のお客様や販売スタッフが帰られた後、夜間の時間帯から工事に入る必要があるため、よりスピード感を求められるのも特徴かもしれません。

こうした業務の連絡手段を効率化すべく、以前からDXのツールを導入していました。しかし、そのツールが複数にわたり、むしろ、案件にかかわる情報共有が煩雑化。具体的には、案件の進捗共有にはスプレッドシートを用い、案件管理には施工管理に特化したアプリを用い、それでは補完しきれない報告書の作成や写真・図面の管理には、また別のアプリを用いていた…といった形です。

特に協力会社とのやり取りは、連絡手段がバラバラでしたね。A社はメール、B社はSNSチャットアプリというように先方が使い慣れたツールにこちらが各々合わせていたため、一対一のコミュニケーションになりがちで、共有した内容が関係者に見えづらい。業務と情報把握の属人化を防ぎ、関係者間で情報を可視化するためにもツールの一元化が必要だな、と。

ベンダーを介さずに自社内で自由に仕様をカスタマイズでき、経費も削減

—— 管理ツールの一元化を目的に「KANNA」を導入。決め手はどこにあったのでしょうか?

染谷様:まさに導入目的のところですね。以前は足りない機能を補完するように複数のツールを運用していましたが、「KANNA」なら一つに集約でき、情報共有・コミュニケーションまで「KANNA」内で完結する。これが最大のメリットです。なかでも協力会社へのアカウント付与が無制限無料なことは、導入への大きな後押しになりました。弊社は、全国各地に多くの協力会社がいます。大事なパートナーである協力会社への情報共有が非常に重要となりますが、数多くいる協力会社を招待する予算的なハードルが下がり、川上から川下まで、ストレートな情報共有が可能になります。

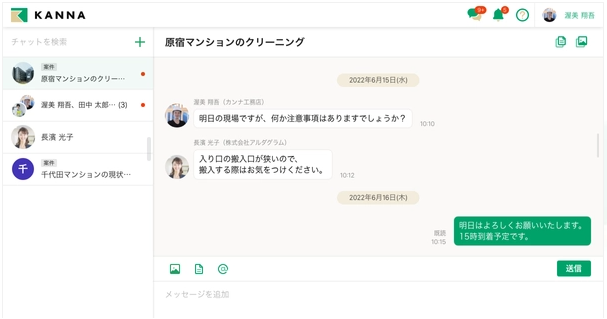

なかでも特に、チャットの機能面に惹かれましたね。案件ごとにチャットグループが自動作成され、その案件の関係者とコミュニケーションができる。見た目も多くの方が使い慣れたチャットのデザインのようで、現場作業を行う方々にも抵抗なく使いやすい仕様です。さらには既読機能も付いていることから、情報伝達後の確認作業も不要になります。

スマートフォンアプリで見た場合の「KANNA」チャット機能(イメージ)

パソコンWEBブラウザで見た場合の「KANNA」チャット機能(イメージ)

そして、帳票アプリ「KANNAレポート」も決め手の一つです。以前、導入していたツールも書類の作成ができたため、新しいツールに乗り換えたとしても、アプリ内で帳票作成が完結できる機能は必須。こういった必須条件をクリアした上に、「KANNAレポート」はベンダーに要望を出さずとも、自社で帳票のカスタマイズが可能です。書式に変更が生じてもExcelで作成したフォーマットをそのまま移管できるので、ベンダーに変更依頼をし、対応してもらうのを待つ必要もなく、さらには変更作業の費用もかかりません。

この「ベンダーの変更設定が終わるまで待つ時間」というのが、結構もどかしい。こちらとしては一刻も早く変更して現場に反映したくとも、半日から数日はかかります。それが「KANNAレポート」に移行した今では、自分たちで思い描く内容に瞬時に変更できるため、これまでよりも自由度が高く、帳票作成の機能を維持できています。

情報共有にかかる時間が短縮し、管理側の心理的ストレスも軽減

—— では、実際に「KANNA」を導入され、どのような効果を実感されていますか?

染谷様:導入から3カ月ほどですが、元請け会社も協力会社も巻き込みながら管理ツールを「KANNA」一つに集約できたことで、情報共有がこれまでに比べて格段にスピーディーになりました。元請け会社から受け取った情報を私たちが協力会社に伝える、といった段階を踏む必要がなくなったことから、協力会社からも「情報が降りてくるのが早くなった」というお声を頂戴しています。

こうしたお声は元請け会社も同様です。案件ボードや各案件のチャットに投稿されるメッセージや画像により、今、現場がどのような状況にあるのか、私たちからの報告を待たずとも認識いただけます。また、案件の関係者全員が「KANNA」に投稿された同じ情報を確認できることから、伝達ミスや齟齬も減っています。もちろん、それぞれの取引先によって共有を制限したい情報もあるため、閲覧権限などの設定を工夫し、フルオープンにはしないよう、引き続き細心の注意を払っています。

最初に申し上げたように、弊社が請け負う現場は商業施設や店舗が閉店した後の夜間に行われることが多く、管理側と現場とでは活動時間が異なります。これまでのコミュニケーション方法では互いの活動時間に配慮する必要があり、「メールを送ったけど見てくれているかな?重要なことだから、念のために電話で確認しておこう」というような、ちょっとした気がかりが付き物でした。

こうした小さな心配事が日々発生していましたが、「KANNA」の導入後は、関係者がアプリにアクセスすればすべての情報が集約されていますし、チャットで連絡した際は、返事がなくとも「誰が読んだか」が一発でわかる。おかげで心配する必要もなくなり、ありがたいことに管理側の心理的ストレスが格段に軽減されました(笑)。

ほかにも「KANNA」の導入により、メール送付の頻度が減ったこともメリットの一つです。セキュリティを担保するため、メールにファイルを添付するにはパスワードの設定と入力が必要です。この場合、出先でスマートフォンからメールをチェックした際にはファイルを開くことができません。

ちょっとしたことではありますが、不便さは否めない。それが高いセキュリティが実証された「KANNA」なら、当該のファイルをアップロードするだけ。わずかな違いではありますが、パスワードを省けるだけでもストレスの軽減になりますし、パソコンからもスマートフォンからも確認可能です。

“2024年問題”に対し、効率的な情報共有から生まれる利益

—— 業務の効率化が実現できたのですね。今現在、建設業界では“2024年問題”も取り沙汰され、いかにタイムロスを削減するかは喫緊の課題でもあります。

染谷様:おっしゃるとおり、私たちは“建設業の2024年問題”(※2024年3月取材)に対応すべく、さまざまな角度からDXを推進しています。「KANNA」導入以外の例を挙げますと、あるサービスではRPAを活用して顧客のサイトに情報を取りに行き、弊社の基幹システムに登録。現場への指示メールを出す、といったことを自動化しています。弊社の場合、代表取締役である阿部が積極的にDX化を進め、より一層の業務効率化を図るべきだという考えがあります。

実は「KANNA」を最初に見つけてきたのも阿部なんです。「KANNA」の導入も“2024年問題”とは無関係ではなく、特に期待するところはコミュニケーションの円滑化と効率化。なぜなら、建設の仕事は人と人とのチークワークによって成り立っています。“2024年問題”によって、これまで以上に厳しく労働時間が制限されるなか、期待どおりの成果を出すためにはいかに人と人とが効率よく結びつき、確かなコミュニケーションを取れるかが重要です。

デジタルの力を用いながら人と人とのコミュニケーションを効率化し、今後、「KANNA」にさらなるブラッシュアップをお願いすることもあるかと思いますが、「KANNA」の担当者はサービス内容に負けず劣らず柔軟です。導入後の手応えを感じているからこそ、さらなる機能向上を期待しています。

新規の協力会社には最初に「弊社はKANNAで運用している」とお伝えし、利用浸透を高める

—— ありがとうございます。それでは最後に、御社の展望をお聞かせください。

染谷様:繰り返しになりますが、私たちはかねてからDXの推進に取り組み、実際に「KANNA」を導入した今、特にコミュニケーションの円滑化と効率化を実感できています。だからこそ、直近では、これから業務をご一緒する新規の協力会社に向け、「弊社ではこのようなアプリの運用を前提としています」と、お取引の最初にお伝えするようにしています。スタート時点で「KANNA」の説明をすることで、協力会社の方に「KANNA」を最初から使っていただくよう促し、利用浸透を高める工夫です。

“建設業の2024年問題”によって労働時間が制限されても、私たちは変わらず、売上を伸ばしていきます。そのためには確かな現場技術と全国展開という強みはもちろん、一歩先行くDX支援も武器に、今後も全国各地の企業様に応じたサービス提供体制を整え、シェアを拡大して参ります。

- 会社名

- 株式会社キャンディルテクト

- 事業内容

- 内装設計・施工、原状回復工事、搬入設置

- 設立年月日

- 2008年7月

- 従業員数

- 従業員数:309名(2022年10月現在) 作業員稼働人数:475名(2022年10月現在)

- ホームページ

- https://candeal-tect.co.jp/index.html

記事掲載日:2024年04月03日

プランや料金を詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください

お客様のご状況に合った、最適なプランをご提案いたします。