車の助手席の“図面の山”を解消し「紙と電話」の旧弊な文化��を刷新、属人化と情報伝達の遅延を解決

��日本に初めてオーバードアーを紹介したパイオニアであり、業界のトップを誇る金剛産業株式会社。大型物流倉庫や食品流通センターから、空港や港湾など用途も特徴も多種多様な製品を取り扱い、自社工場による製造から取り付け工事、メンテナンスに至るまでワンストップのサービスを提供する金剛産業では、取り付け工事の施工管理業務にKANNAを導入しています。

創業以来、長年の信頼を寄せる協力会社の方々と共に全国の現場を支えてきた同社は、何を課題にKANNAの導入を決め、どのような効果を実感されているのか。KANNAの導入を牽引された塩田訓之様、KANNAの活用浸透に尽力される越川友輔様にお話を伺いました。

KANNA導入の背景と効果

課題

・「言った、言わない」の頻発:分業制による他部門との情報共有漏れ

・アナログな連絡手段の限界:電話やメールでの業務連絡に��よる確認漏れや対応遅れ

・膨大な紙資料との格闘:紙資料の運用で発生する保管・持ち運び・更新作業の手間や負担

導入の決め手

・直感的な情報整理:案件ごとの情報を整理された状態で一元共有できる利便性と視認性の高さ

・自社で育てられる自由度:ベンダーを介さず自社であらゆる項目を書き換えられるカスタマイズ性の高さ

効果・改善

・確認の電話が激減:「あの件、どうなった?」が不要に。情報がKANNAに蓄積される文化が根付き、各��担当者の責任感も向上

・トラブル対応も迅速化:プッシュ通知によって投稿された情報の即時確認が可能に

・デスクと車内がスッキリ:ペーパーレス化で、デスクや助手席の“図面の山”が一掃。拡大すれば鮮明に見えるデジタル図面は職人さんからも好評

お話を伺った方

金剛産業株式会社

施工安全管理部 部長代理

一級建築士 一級建築施工管理技士 塩田訓之様(右)

営業本部 東日本統括事業部 首都圈支店

施工管理室長 越川友輔様(左)

協力会社との連携も強みに高い技術を提供する、オーバードアーのパイオニア

—— はじめに、金剛産業株式会社の事業内容をお教えください。

塩田様:私たち金剛産業は、オーバードアーの専門工事業者として国内トップシェアを占めています。オーバードアーとは、大きく頑丈なシャッターで、天井に設置したレールに沿って格納されるものをイメージいただくとわかりやすいかと思います。私たちは、このオーバードアーを日本に初めて紹介したパイオニアで1960(昭和35)年の創業から、今年66期目を迎えました。

全長70mもある大型旅客機の整備場のスチール製の大扉

当社が手掛けるオーバードアーは各種工場や倉庫、空港や港湾エリアの格納庫や整備場にも採用されているほか、一般家庭の住宅用ガレージに向けた製品も取り扱っております。私たちの何よりの強みは、自社による一気通貫。自社の製造工場を持ち、製造から取り付け工事、さらには引き渡し後のメンテナンスまで、一貫したサービスをご提供しています。

大型物流施設のオーバードアー

また、取り付け工事におけるスキルの高さも、私たちの大きな強みです。施工には協力会社のお力添えをいただいておりますが、私たちはどの会社ともお付き合いが長く、いずれの協力会社も熟練の技術をお持ちです。なかには創業当初から2代にわたってお取引を続けている協力会社もあり、互いの連携や信頼性の高さも当社ならではです。

助手席に積まれた“図面の山”と車移動がもたらす連絡対応の課題

—— オーバードアーのパイオニアである御社。どのような課題を背景に、どちらの部門にKANNAを導入されたのでしょうか?

塩田様:首都圏支社の施工管理の部門にKANNAを導入しています。私たちが所属する首都圏支社は、マンションの7~8階に相当するような大型倉庫への取り付け工事を扱うことも多いため、明確な「分業制」を敷いています。その結果、営業部門や他部門との情報共有に課題が生じていました。

元請の現場担当者や協力会社と連携するのは施工管理、元請の設計や購買の方とやり取りするのは営業、という役割分担です。仕様の変更や工場との調整、一部の部材調達も営業が担います。しかし、その仕様変更等の情報が、稀に施工管理の担当者まで共有されないことがありました。現場に違う部材が届いて、そこで初めて担当者が仕様変更に気づく、といった事態です。もちろんベテランの協力会社の方々が、そうしたイレギュラーにも臨機応変に対応くださいますが、根本的な解決にはなりません。この状態は放置できない、と強く感じていました。

しかし、営業・施工管理のそれぞれの担当者も多くの案件を抱え、常に時間に追われていました。当時の連絡手段はメールか電話でしたが、それだけでは限界がありました。また、首都圏支店は取り扱うエリアは広範囲で、特に各現場を統括する越川は、静岡や長野、新潟といった遠隔地を往来することもあります。また、移動距離はさほどなくても日中の渋滞は避けられません。このような車での移動時間が長く、課題は山積みでした。

・電話:運転中は安全のため出られない。折り返すも商談中などでつながらない

・メール:他の連絡と区別し、確認するまでにタイムラグが生じる(相互)

・紙の資料:運転移動中に探し出し、確認することは不可能

こうした課題を解決するための手段として選んだのがKANNAでした。

決め手は「育てる自由度」。もうベンダー任せにしない、自分たちだけの業務改善

—— 業務連絡に関わる複数課題を解決するためのツールにKANNAを選ばれた理由をお聞かせください。

塩田様:決め手になったのは、まず「圧倒的な情報の見やすさ」です。KANNAなら、案件に関わる全員を招待でき、チャットや報告、資料といった必要な情報がすべて案件ごとに整理されます。「誰が、いつ、どんな情報を共有したか」が一目瞭然なので、「言った、言わない」がなくなります。情報の入れ忘れがあればそれも明確になるので、自然と関係者一人ひとりの責任感が高まり、共有漏れが防げると考えました。

もちろん、移動中にスマホで安全に情報を確認できる点や、助手席の“図面の山”と決別できるペーパーレス化も魅力でした。そして何より大きかったのが、自分たちで簡単にカスタマイズできる点です。専門知識がなくても、自分たちの業務に合わせて項目を自由に変えられる「ノーコード」は、非常に画期的でした。実は前職でもツールの導入選定に関わったのですが、KANNAのように導入が手軽ではなかった。この「煩雑なプロセスがない」という点が、私にとっては大きな決め手でしたね。

他社の施工管理ツールのなかには、導入する会社に合わせてベンダーが細かくプログラムを書き換えるものもあります。一見、親切に聞こえますが、これには大きな落とし穴がありました。導入までに時間がかかる上、こちらが膨大な資料を準備して提出する必要があるのです。前職でまさにこれを体験し、正直、辟易してしまいました。業務効率化のためのツール導入で、本来の業務が止まってしまう。本末転倒ですよね(苦笑)。

「電話→対面→現場」の3重説明が「KANNAを見ておいて」のひと言に

—— では、実際にKANNAを導入され、どのような効果をお感じですか?

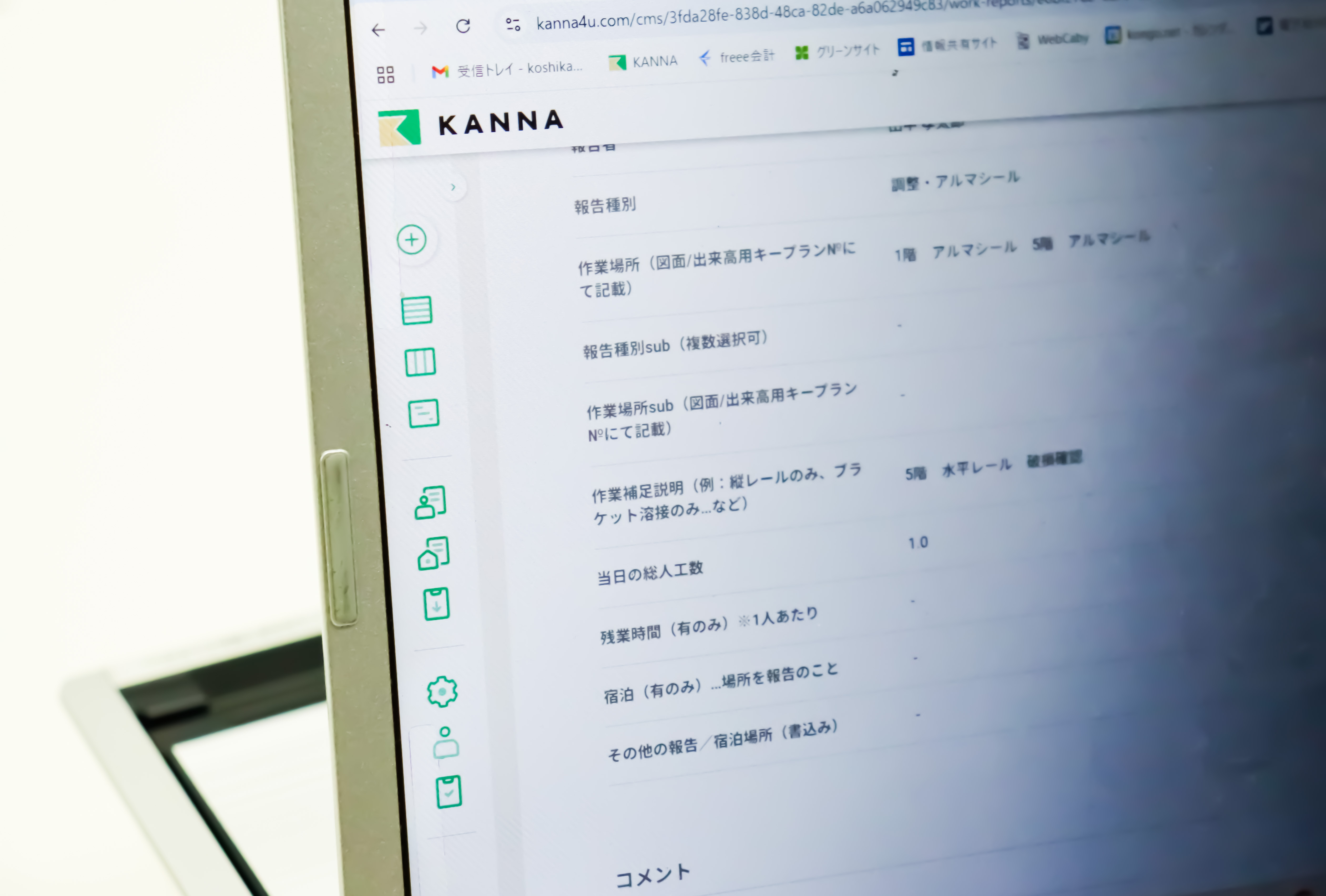

越川様:統括する立場としては、出面管理が楽になったことが大きいですね。KANNAの報告機能で、現場に入った職人さんの人数から残業、宿泊の有無まで、日ごとに記録しています。月末にはそのデータをExcelで出力し、各担当者が作る出面表と突き合わせるだけ。これで、効率的にダブルチェックができるようになりました。

また、案件の概要から過去の経緯、図面や写真まで、協力会社の方に伝えるべき情報がすべてKANNA上に網羅されています。だから、あれほど時間と手間をかけていた説明が、今では「工事の前に、KANNAを確認しておいてくださいね」このひと言で済んでしまうんです。導入前は、電話・対面・現場立ち合いという3重のステップを踏んでも、頼りになるのは口頭での説明だけ。協力会社の方にメモを取っていただかないと、情報はどんどん記憶から薄れていきました。本当に非効率だったんです。それが今、皆さんは手元のスマホで、いつでも何度でも正確な情報を確認できる。協力会社の方々の理解度も、格段に上がったと実感しています。

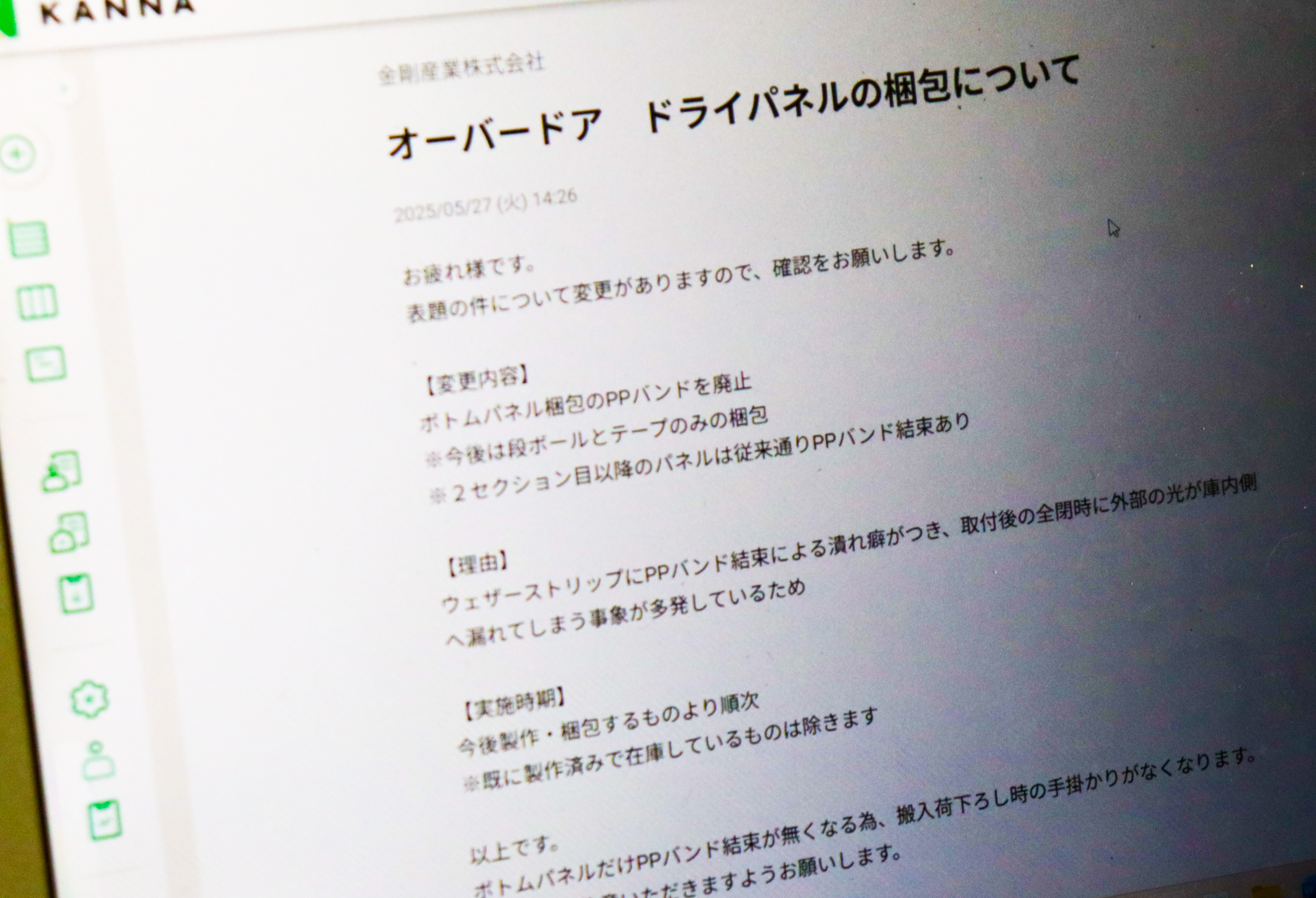

2024年末に実装された「掲示板機能」も、本当に重宝しています。これまで一斉周知はメールで行っていましたが、「きちんと伝わっているだろうか?」という不安が常につきまといました。見落とされることも多かったですしね。その点、掲示板は安心です。例えば、つい最近の「労働安全衛生規則改正」に伴う熱中症対策の通知も、この機能で関係各位に確実にお知らせできました。

というのも、KANNAの掲示板機能を活用し始めてからは、協力会社の方から「あのお知らせ、見たよ!」というお声を頻繁にいただくようになったんです。チャットでもなく、報告機能でもなく、掲示板機能を通じてお知らせが届く。ふだんの業務連絡や報告とは一線を画すことができ、情報を受け取る側としても「これは特に重要な、関係者全員が確実に把握すべき情報なのだな」と、ある種の“オフィシャル感”を感じやすいのかもしれません。そのおかげか、最近は協力会社の方同士で「掲示板のあのお知らせ、確認した?」なんてやり取りをされている様子も目にしますね(笑)。

塩田様:協力会社の方がそうやって話題にしてくださるのは、本当にありがたいですね。やはり、DXツールに抵抗を感じる方がいることも事実です。その一方で、現場の方々自身が「これは便利だ」「使わないともったいない」と実感し、広めてくれる。私たち管理者が「使ってください」と繰り返し言うよりも、ずっと効果的だと感じています。

越川様:KANNAを使いこなしている社員と、そうでない社員との差は、オフィスのデスクから一目瞭然です。使いこなしている社員のデスクは、本当にきれいなんですよ。クラウドで資料を管理できるようになったことで、あれほどデスクや車内に山積みだった図面や仕様書が、すっかり一掃されました。しかも、ただ紙がなくなるだけではありません。クラウド上の資料に直接書き込みもできるんです。この機能が、次の移動中の話にもつながっていきます。

導入前は、移動中に急な図面変更の連絡が入ると大変でした。まず車を駐車場に停め、ハンドルに簡易テーブルをセットして、ようやく紙の図面を広げる…という状態だったんです。それが今では、KANNAの書き込み機能のおかげで、あの簡易テーブルはもう不要です。もちろん、安全のために車を停めるのは変わりませんが、不安定なテーブルでペンを走らせるより、スマホの画面をタップするほうがずっと楽で、確実ですね。まさに、ペーパーレスの効率性の高さを実感する瞬間です。

塩田様:スマホで図面を見る便利さは、特に協力会社の職人さんに喜ばれていると思います。紙の図面は、コピーを重ねるとどうしても文字が潰れてしまいますよね。特に「金物同士の重なり」のような細かい部分は、紙では本当に見づらい。その点、KANNAならクラウド上の原本ですから、いくら拡大しても鮮明です。スワイプひとつで確認できる視認性の高さは、まさに現場の方々のためのメリットだと感じています。

越川様:塩田が話していた、営業との共有漏れもなくなりました。KANNAにはすべての情報が記録として残るので、「言った、言わない」のすれ違いが起きようがないんです。もし共有漏れがあれば、それもはっきりと可視化されてしまう。そのおかげで、営業担当者の責任感がぐっと高まり、積極的に情報を共有してくれるようになりました。結果として、こちらから確認の電話をかける回数も、本当に減りましたね。

他部門への横展開も視野に。業務連絡の手間と時間を省き、より事業拡大へ

—— ありがとうございます。それでは最後に、これからもKANNAを活用いただきながら、どのようにさらなる業務効率化を目指すのか、御社の展望をお聞かせください。

塩田様:まず、社内での活用度合いにまだ差があるのは事実ですので、全員がこの便利さを実感できるよう、さらに活用を浸透させていきたい。その上で、次のステップとして「メンテナンス部門への横展開」を考えています。新規の取り付け工事が増えれば、その後のメンテナンスも増えていきます。しかし現状では、施工管理部門とメンテナンス部門の間で、情報を共有する仕組みが確立されていないのです。

もしKANNAをメンテナンス部門にも展開できれば、施工管理部門が蓄積した全情報を、シームレスに引き継げます。「どんな図面で、どういう工事をしたのか」という記録は、精度の高いメンテナンスに不可欠です。さらに、部門間の連絡の手間が減って生まれた時間を、本来の施工業務に充てることもできる。このように、KANNAの活用範囲を広げることが、今後の事業拡大に直結すると確信しています。

記事掲載日:2025年07月30日